こんにちは!最近はかなりいろいろな論文や医学書を読みながら、健康や栄養の知識をアップデートしています。

このブログでも、僕自身の実践や学びを少しずつアウトプットしていこうと思います。

今回はその中でも、**「ケトン体」**について。

「ケトジェニック」「ファスティング」「糖質制限」などに取り組んでいる人なら、一度は聞いたことがあるはず。

でも実際、**ケトン体って何?**って聞かれると、ちょっとあやふやだったりしませんか?

今回はその基礎から、現代の健康とのつながりまで、わかりやすくまとめておきます。

ケトン体とは?|進化が生んだ“第2のエネルギー”

まず大前提として、**ケトン体は「脂肪から作られるエネルギー源」**です。

糖質が足りないとき、私たちの身体は脂肪を分解してエネルギーを作りますが、その副産物として生まれるのがケトン体です。

これは実は、人類が狩猟採集で生き延びてきた頃からの“サバイバル機能”。

当時の人類は何日も食べ物が手に入らないことも多かったので、ブドウ糖だけに頼っていたら脳が止まってしまう。そこで登場したのがケトン体。

-

脳にとって理想的なエネルギー(ブドウ糖より酸化ストレスが少ない)

-

筋肉のタンパク質を温存できる

-

脂肪から安定的に作れる

実は、僕たちの脳のエネルギーのうち、最大60%までケトン体でまかなえるようになっているんです。

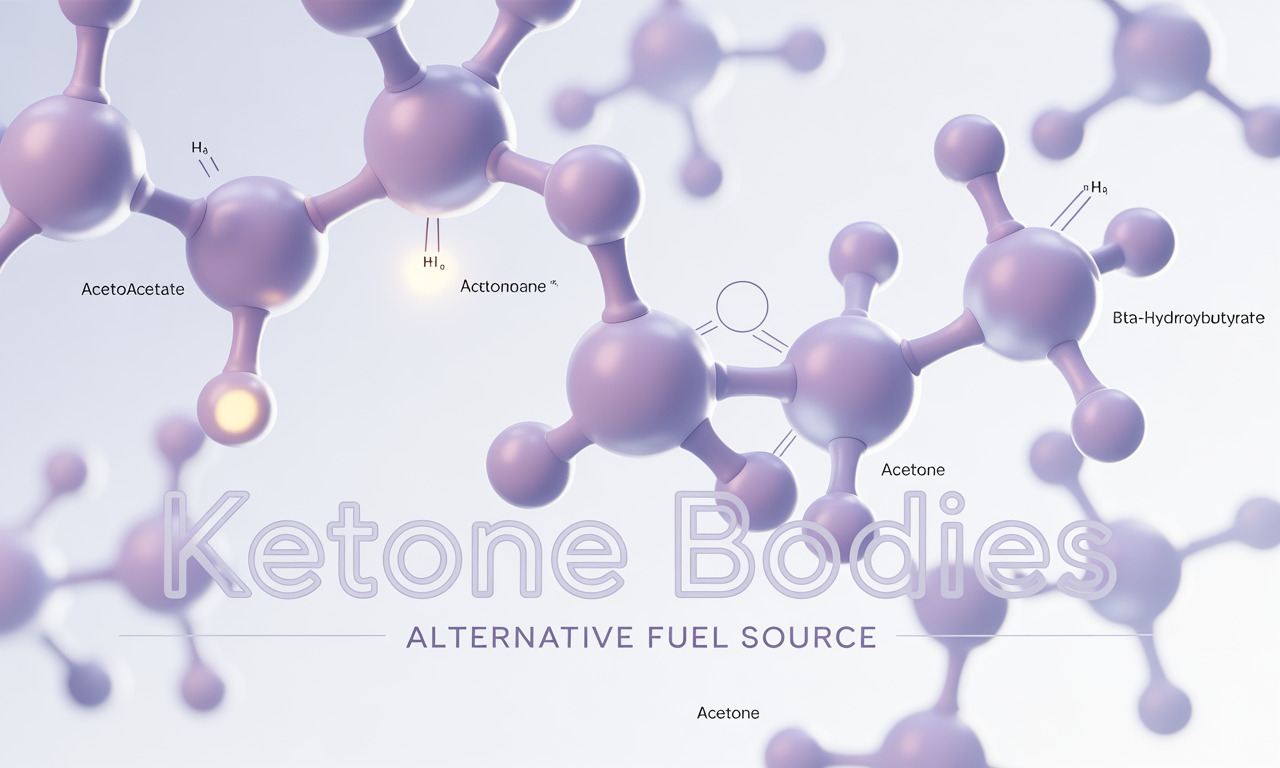

3種類のケトン体の役割と違い

ケトン体は、以下の3つの化合物の総称です。

| 名称 | 特徴と役割 |

|---|---|

| アセト酢酸 | 最初に生成されるケトン体。中間物質 |

| β-ヒドロキシ酪酸(BHB) | 脳や筋肉のメインエネルギー源 |

| アセトン | 呼気や尿で排出。甘い口臭の原因 |

BHB(ベータヒドロキシ酪酸)は、抗炎症・抗酸化作用もある“優秀なやつ”。最近では、アルツハイマーやパーキンソン病との関連も注目されています。

ケトン体の健康メリット|脳・炎症・がんとの関係

最近の研究では、ケトン体の以下のような健康効果が注目されています。

-

神経のエネルギー代謝を改善し、脳の病気に有効

-

抗酸化作用で細胞の老化を防ぐ

-

炎症を抑えることで、慢性疾患や自己免疫疾患のリスクを下げる

-

がん細胞が好むブドウ糖を断つ戦略としても注目

糖質を制限することでがんの進行を抑える、という仮説の元、研究も進んでいます。

ケトン体、やっぱりすごい…。

どうやってケトン体を出すの?|4つの方法

-

ファスティング(断食)

→ 48時間断食すると、ケトン体の生成がグンと上がります。 -

ケトジェニックダイエット

→ 糖質を50g以下に制限して、脂質をしっかり摂る。 -

中鎖脂肪酸(MCT)やココナッツオイルの活用

→ 消化吸収が早く、ケトン体の生成がスムーズ。 -

サプリメント(エクソジェニックケトン)

→ ケトーシス状態を一時的にサポートしてくれる。

注意点|ケトン体にも“副作用”はある

ケトン体はすごいけど、いくつか注意すべきこともあります。

-

ケトアシドーシス(特に糖尿病患者)

→ 血液が酸性に傾き、危険な状態に。 -

ケトン臭(甘い口臭)

→ 体内でケトン体が活性化しているサイン。 -

栄養バランスの偏りに注意

→ ビタミンやミネラル不足に要注意。 -

ケトフル(=倦怠感、頭痛など)

→ 初期は体が慣れるまで不調を感じることもあります。

まとめ|ケトン体は“第2の燃料”として覚えておきたい

ケトン体は単なるダイエットのトレンドではなく、進化の過程で人類が獲得してきた非常用エネルギーシステムです。

僕自身も、マラソンや登山のあとなど、糖質じゃないエネルギー源の必要性を体感する場面が多く、ケトン体を活かす食事やサプリは日々試しています。

そして最近は、Abbott社の血中ケトンチェッカーを使って、実際に自分の血中ケトン濃度を数値で追いながら生活しています。

今はだいたい1.0mmol/Lあたりですが、これから4.0mmol/Lを目指して糖質を完全に抜いている最中です。

実際、ここにきて明らかに脳がスッキリ冴える感覚があり、空腹感も以前より少なくなってきているのを感じています。

自分の体を使って検証してみると、ケトン体のすごさがよくわかりますね。

これからも“野生的な身体”を取り戻すヒントとして、ケトン体の知識を活かしていきたいです。

コメントを残す