今日は、僕が現在住んでいるニュージーランド・クイーンズタウンでの生活を通じて感じたことを、少し社会的な視点から綴ってみたいと思います。

クイーンズタウンは、観光地としての美しさやアクティビティの豊富さばかりが語られがちですが、実際にここで暮らしてみると、そこには“ある種の構造”が見えてきます。

物価の高さ、治安の良さ、そしてそこに集まる人々の“在り方”……。

それはまるで、物理的な壁こそないけれど、見えない基準で人々を選別している“ゲーテッド・シティ”のようにも感じられるのです。

本記事では、僕の実体験と社会学的な視点を交えながら、現在のクイーンズタウンという街がどのように成り立ち、人と人との関係がどう変化していくのかを考察していきます。そしてこれは世界の様々な地域で起きている現実です。

これから海外での生活を考えている人、自分の居場所について考えている人にとって、何かヒントになれば嬉しいです。

階級・治安・地域参加から見える、新しい社会のかたち

ニュージーランド南島、世界中の観光客を魅了する美しい街・クイーンズタウン。

僕はここで生活を始めて約2年が経ちます。住めば住むほど、身に沁みてくる感覚があります。

それは、**クイーンズタウンが“見えない城壁”に守られた実質的なゲーテッドシティになっているのでは?**ということです。

ここでは物価が高く、家賃も日用品も他の街よりずっと高い。

しかし一方で、驚くほど治安がいい。鍵をかけずに出かけても平気。車に財布を置きっぱなしでも盗まれない。

ちなみにNZ一の都会と言われるオークランドではホームレスが溢れ、街ではドラッグの匂いが常に漂っています。そして、バックを車に置いておけば9割窓を破られて盗まれるそうです。

クイーンズタウンのこの“高い生活コスト”と“高い安全性”が共存しているのはなぜなのか。

それを考えるために、今回は少し社会学的な視点から、クイーンズタウンという街の構造を掘り下げてみたいと思います。

「ゲーテッド・コミュニティ」とは何か?

僕が以前読んだある社会学の本では、こんな未来が描かれていました。

「社会はこれから、階級ごとに分断され、“ゲーテッド・コミュニティ”という形で物理的にも精神的にも隔たれていく。」

ここで言う“ゲーテッド”とは、高い塀や監視で守られた物理的な意味だけではありません。

“住民の質によって選別された空間”という社会的な意味も含まれています。

この概念は、**エドワード・J・ブレークリー(Edward J. Blakely)とメアリー・ゲイル・スナイダー(Mary Gail Snyder)**によって社会学的に定義されました。

彼らの著書『Fortress America』では、ゲーテッド・コミュニティが「都市の中に築かれた要塞」であり、社会的分断や不平等の象徴であると指摘されています。

さらに文化人類学者の**セス・a・ロー(Setha M. Low)**も『Behind the Gates』の中で、

ゲーテッド・コミュニティが都市における信頼・協力・公共性を削ぎ落とし、住民間の連帯感を弱めるとしています。

彼らの主張や論点からは、今日の記事は外れてしまいますが、その概念自体は緩やかに現実になりつつあります。

クイーンズタウンの“静かな城壁”

この構図をクイーンズタウンに当てはめてみると、すごく納得がいくのです。

たしかにクイーンズタウンは、ニュージーランドでも屈指の高額エリアです。

それでもここにはホームレスはほとんど見かけないし、万引きや暴力事件も非常に少ない。

人々はそれぞれ自分の役割を果たし、街をきれいに保ち、穏やかに暮らしています。

なぜそれが可能なのか?

それは、この街が“排除”によって成立しているわけではなく、

**「信頼できる人だけが、自然と残っていく構造」**になっているからだと思います。

信頼を築けなかった人は、やがてこの街を離れていく

僕自身、ここで多くの人と出会い、そして見送ってきました。

中には、どこか利己的だったり、ずるをしようとする人たちもいました。

ルールを守らず、人から奪うことを考えたり、自分だけ得しようとしたり――

そういう人たちは、結果的に人間関係や住居契約がうまくいかず、家賃や社会的圧力の中で、クイーンズタウンを去っていきました。

つまりこの街では、お金の多寡ではなく、「どう生きているか」が試されているのだと思います。

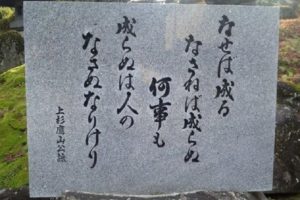

豊臣秀吉から学んだ“謙虚な姿勢”

そして、もう一つ僕が大事だと思っていることがあります。

それは、**新しい国・地域・会社に入っていく時の「入り方」**です。

僕はこれまでさまざまな国や地域や会社やコミュニティを移動してきましたが、

どんな場所でもまず最初に意識しているのは、**「とにかく謙虚に生きるということ」**です。

まるで豊臣秀吉のように、まずはその土地・組織・文化の中で一番下の立場から入っていく。

地元のルール、空気、リーダーの考え方を学び吸収し、それに合わせていく。

その中で少しずつ信頼を得てから、自分の考えや色を出していく。

これが、どこででも“受け入れられる人”になるための鉄則だと感じています。

そして、これができない人の多くは、共通して“自分のプライド”に引っかかっています。

プライドは、現代における最大の“足かせ”かもしれない

人間関係や社会参加がうまくいかない人に僕がよく言うのは、

「そのプライド、今すぐしまった方がいいよ」という一言です。

多様な文化、立場、価値観が混ざり合う今の時代、

高すぎるプライドは自分を守るどころか、自分が社会と接続できなくなる原因になります。

もし、今あなたが“居心地の悪さ”を感じているなら、

その根っこにあるのは、プライドかもしれません。

結論|“城壁”を超えるのに必要なのは、誠実さと柔軟さ

結局のところ、クイーンズタウンという街は、誰にでも門を開いているわけではありません。

でも、“誠実さ”と“柔軟さ”を持つ人には、ちゃんと開かれているゲートなのです。

お金をたくさん持っていなくても、

真面目に働き、人と丁寧に接し、地域の役に立とうとする姿勢があれば、

この街で生きていくことは十分に可能です。

そして、僕はこの街で暮らすなかで、**2つのタイプの“去っていく人たち”**を見てきました。

ひとつは、生活や人間関係のなかで誠実さを欠いたり、どこか利己的だったりすることで、

家賃や信頼の壁にぶつかって自然と離れていった人たち。

もうひとつは、お金を持っているにもかかわらず、誠実さやまっすぐさ、柔軟さがないがゆえに、気づけば周りから人が離れていってしまう人たちです。

そしてこうした人たちは、クイーンズタウンだけに限らず、日本でも、他の国でも、学校や職場、地域社会といったあらゆるコミュニティでも見かけてきました。

つまりこれは、国や文化を問わず、人が集う場所で共通して現れる“関係性の法則”のようなものなのだと思います。

どんなに経済的に豊かでも、誠実さを欠いた人には人が集まらない。

そして、たとえ資産が少なくても、人に信頼され、丁寧に関わる人には自然と助けが集まってくる。

この街で暮らす中で、そんな“目に見えない力”を僕は何度も実感しています。

ここで求められる“豊かさ”とは、資産の量ではなく、生き方の質。

そしてそれは、きっとこれからの世界のあらゆる場所で通用する、普遍的な力でもあります。

鍵を開けるのは、資産ではなく、自分の姿勢。

プライドを手放し、誠実に、しなやかに。

クイーンズタウンでの日々が、僕に教えてくれたことです。

コメントを残す